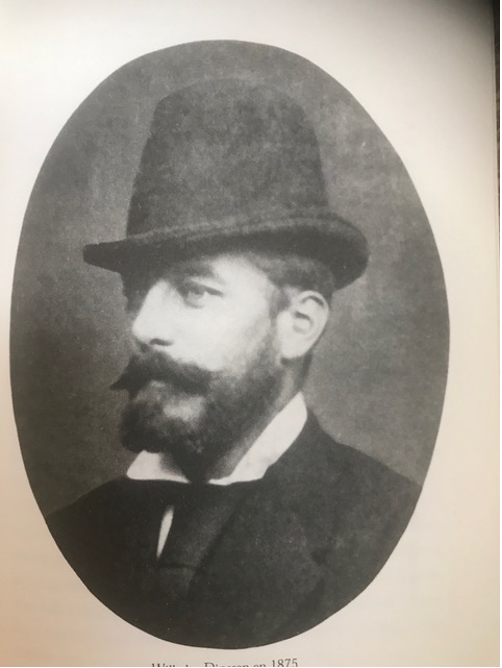

Wilhelm Dinesen, père de la romancière Karen Blixen

Pour qui connaît d’un peu plus près Wilhelm Dinesen, le père de Karen Blixen, le Festin de Babette ne manque pas de révéler de fortes réminiscences de cette figure paternelle. Le personnage de l’officier danois Lorens Loewenhielm l’évoque fortement puisqu’il fut lui aussi officier danois. Comme Loewenhielm, sa carrière l’amena à séjourner en France et à éprouver un réel attachement pour notre pays, au point de s’engager dans l’armée française comme volontaire pour affronter les troupes prussiennes puis, après la défaite française et la proclamation de la République, pour assister à la tragédie de la Commune de Paris.

Revenant de France relativement désespéré et physiquement atteint par la guerre, Wilhelm Dinesen tenta d’assumer son passé en relatant son expérience de la Commune de Paris dans un livre méconnu, Paris sous la Commune (traduit du danois en français et en anglais).

On sait que le long séjour de Karen Blixen en Afrique eut un fort impact sur elle, dont témoigne son ouvrage le plus connu, La ferme africaine (1937), à l’origine du film Out of Africa de Sydney Pollack (1985). Mais cette fibre aventureuse avait déjà dominé la vie de son père, Wilhelm Dinesen, et d’une façon encore plus manifeste.

C’est pourquoi nous reproduisons ci-après une notice biographique très instructive à propos de ce personnage attachant. Le livre de Dinesen Paris sous la Commune, rédigé tout de suite après les faits, montre sa bonne connaissance directe du sujet, du fait de sa présence pendant les faits et de la riche documentation qu’il emporta avec lui lors de son retour au Danemark. Dinesen expose les opérations militaires et les juge du point de vue d’un militaire intelligent, en fonction des forces en présence, des potentiels et des vraisemblances stratégiques, sans omettre les erreurs commises de part et d’autre dans l’incapacité de reconnaître et de saisir l’instant approprié. Son honnêteté et son franc-parler sont indiscutables : quoiqu’étant à l’origine en faveur d’un gouvernement républicain avec représentation parlementaire des partis politiques, Dinesen ne cache nullement que ce furent l’indigence et l’incompétence, à la fois militaires et politiques, de la classe politique et de son « gouvernement de défense nationale » qui conduisirent à leur renversement par la Commune. Les historiens ne seront pas toujours d’accord avec les interprétations de Dinesen, mais ils ne le sont pas non plus entre eux ; et Dinesen expose ses jugements de la façon la plus transparente, ce qui permet de suivre son raisonnement, d’être d’accord avec lui, ou non. C’est sans nul doute un ouvrage méconnu sur la Commune, quelle que soit par ailleurs la pléthore d’études existant sur le sujet, et la preuve en est qu’il est toujours ignoré par de tout récents recensements à vocation exhaustive[1].

Les annotations sont les nôtres.

JPB

Jean-François Bataill

Avant-Propos au livre de Wilhelm Dinesen, Paris sous la Commune,

Éditions Michel de Maule, 2003

À sept ans d’intervalle, le Danemark et la France allaient connaître un même drame national face à un même adversaire, Bismarck, qui entendait sceller l’unité des Allemands sur le champ de bataille, par le fer et par le feu. Ce fut d’abord la guerre des Duchés (1863-1864), puis la guerre franco-prussienne (1870-1871). Dans les deux cas, les vaincus durent renoncer à une partie de leur territoire : le Sleswig-Holstein[2] pour le Danemark (40 % de la population du royaume), l’Alsace-Lorraine pour la France. Un jeune officier danois, Wilhelm Dinesen, participa à ces deux guerres perdues. Au traumatisme de la défaite s’ajouta la découverte des faiblesses des hauts responsables. Les nationalistes danois, aveuglés par le souvenir d’anciennes victoires, avaient gravement surestimé le potentiel militaire de leur pays face à la redoutable coalition austro-prussienne qui allait déferler à la frontière sud. Même aveuglement[3] parmi les dirigeants du Second Empire – péremptoire, le général Lebœuf n’avait pas hésité à affirmer : « l’armée prussienne n’existe pas » ! On connaît la suite.

Adolph Wilhelm Dinesen naquit en 1845 dans une famille de grands propriétaires terriens alliés à l’aristocratie danoise. Sa mère, née Dagmar Alvilde von Haffner, était issue d’une lignée de hauts militaires et l’une de ses sœurs avait épousé l’un des hommes les plus riches du pays, le comte Krag-Juel-Vind-Frijs. Dans la demeure familiale, le manoir de Katholm, situé non loin de Grenå (Jutland), l’adolescent manifesta une opposition aussi constante qu’irréductible à sa famille très conservatrice, le père surtout. Plus tard, celui-ci disparu, Wilhelm n’honora pas moins sa mémoire avec une réelle piété filiale. Quoi qu’il en soit, l’attitude rebelle qui avait marqué sa jeunesse allait demeurer jusqu’à son dernier souffle un trait constitutif de sa personnalité.

De tempérament romantique et passionné, le jeune homme se destine au métier des armes par goût pour les hauts faits et les causes nobles, bref par pur idéalisme, comme au vieux temps de la chevalerie. En 1863, alors que les nuages s’amoncellent sur sa patrie, il est âgé de 17 ans et aspirant. L’année suivante, il participe à la guerre des Duchés en tant que sous-lieutenant et s’illustre dans la défense de Dybbøl, haut-lieu de mémoire qui symbolise à la fois la résistance acharnée des Danois et l’écrasement final. Ce n’est que beaucoup plus tard qu’il consacrera un livre à cette guerre cruelle dont il a vu les horreurs de près. Son témoignage (La Huitième Brigade) est paru en 1889, l’année même où Herman Bang publia Tine, admirable et sombre roman dont la toile de fond est précisément la retraite de l’armée danoise en 1864 et le thème majeur la décomposition morale liée à cet effondrement. Pour sa part, Dinesen condamne l’inhumanité de la guerre, mais lui reconnaît aussi une grandeur épique, dans une perspective toute romantique. Il reste donc fidèle à sa vocation militaire mais s’ennuie ferme, la guerre terminée, dans sa garnison de Copenhague.

Les Danois, bien entendu, se résignaient mal à la perte des duchés et surtout du Slesvig du Nord, peuplé en majorité de danophones. Conscients des menaces extérieures qui planaient sur le Septentrion, étudiants et intellectuels nordiques, au cours du XIXe siècle, avaient préconisé l’union sacrée des peuples scandinaves et placé de grands espoirs en Napoléon III, défenseur des nationalités en Europe. Hélas, cescandinavisme avait fait faillite en 1864, puisque les Danois, privés de soutien de la part de la Suède et de la Norvège, s’étaient retrouvés seuls face à l’ennemi. Le Second Empire apparaissait dès lors comme le seul rempart possible face à une Allemagne conquérante.

On comprend avec quel intérêt passionné Dinesen et ses contemporains prirent connaissance des dépêches qui faisaient état d’une tension croissante entre la France et la Prusse. Il leur semblait qu’un tournant de l’histoire s’amorçait et que le Danemark pourrait recouvrer le Slesvig si les Français sortaient vainqueurs du conflit qui se déclencha en 1870. Le lieutenant Dinesen, farouchement opposé à l’idée d’une hégémonie allemande en Europe, sollicita l’autorisation de rallier l’armée française en tant qu’officier danois –autorisation évidemment refusée, d’autant que le gouvernement de son pays s’était déclaré neutre. Il quitte l’armée danoise, s’embarque à Copenhague le 27 novembre 1870, arrive à Dieppe le 4 décembre. Cinq jours plus tard, il est engagé comme capitaine dans le corps d’armée du général Billot. Toutefois, l’idée d’une rapide victoire française se dissipe vite. Plus ou moins abandonné à lui-même, sous-équipé, ne sachant trop que faire dans une armée désorganisée, Dinesen aura des mots très durs sur les négligences, l’incurie et la passivité des responsables civils et militaires. Lui qui refusait toute renonciation se montre profondément déçu par le manque d’élan des Français. Après la capitulation de Paris, la province aurait dû se mobiliser, mais la volonté de combattre semble faire défaut. Blessé devant Belfort (il guérira difficilement), fait prisonnier, il s’évade et rejoint Bordeaux, puis Paris, profondément marqué par ce qui fut un tragique événement pour la France, un espoir déçu pour le Danemark et une cuisante désillusion pour lui-même.

Dinesen arrive à Paris dans la nuit du 17 mars. La révolution éclate le lendemain. C’est donc au plus près qu’il vit ces 72 jours bouleversants jusqu’à l’écrasement final de la Commune, lors de la semaine sanglante du 21 au 28 mai 1871. Témoin d’abord un peu distant, puis chaque jour plus engagé, il comprend parfaitement la colère et la déception des Parisiens au cours du terrible hiver 1870-1871. Soumis aux souffrances d’un long siège, ils se sont sentis trahis par un gouvernement faible et des généraux qui ont failli. Briser un régime honni, tel est selon Dinesen, le motif essentiel qui sous-tend l’instauration de la Commune, plus que le rêve révolutionnaire d’une société sans classes. Sans nul doute, sa sympathie va aux insurgés, dont il admire le courage et la volonté, mais cela ne l’empêche pas de se montrer parfaitement lucide. Il s’est vite rendu compte que la cause de la Commune était désespérée faute de ligne politique unitaire, de chefs investis d’une véritable autorité et d’une organisation défensive digne de ce nom. Mais son mépris, il le réserve au gouvernement de Versailles qu’il critique bien plus radicalement que les dirigeants de la Commune. Quelques jours après la fin des combats, souffrant toujours de sa blessure mal guérie, il quitte cette France qu’il avait idéalisée et qui l’avait déçu – « las de corps et d’âme, je rentrai dans mon pays ».

Peu de temps après son retour au Danemark, il rédige Paris sous la Commune qui paraît en 1872. Une seconde édition, légèrement modifiée et augmentée, verra le jour en 1891. C’est cette deuxième version qui a servi de base à la traduction réalisée par Denise Bernard-Folliot. Il faut se féliciter que ce texte vigoureux et libre de préjugés soit enfin accessible au lecteur francophone, car il constitue un témoignage irremplaçable sur le printemps tragique que connut Paris en 1871. Le livre de Dinesen, faut-il le préciser, fut mal accueilli dans les milieux conservateurs danois. Il ne s’en soucia guère, d’autant qu’il était déjà loin lorsque ces réactions se manifestèrent. Il estimait avoir rempli sa mission qui était d’apporter à ses compatriotes et à ses proches un éclairage nouveau sur la Commune, et un jugement plus équitable à son égard, ce qui allait lui valoir d’admiration du célèbre critique littéraire Georg Brandes.

Meurtri par tout ce qu’il avait vécu, Dinesen avait en effet quitté à nouveau sa patrie en 1872, cette fois à destination du Nouveau Monde. Dans le Wisconsin, cet amoureux des grands espaces ne tarde pas à s’intégrer aux petites communautés d’Indiens sioux et pawnee[4]. Il séjourne presque deux ans parmi eux, entretenant des relations amicales avec ces deux peuples qui ne s’aiment pas. Il leur apprend beaucoup de choses et apprend beaucoup d’eux. C’est là qu’il trouve son équilibre et découvre sa véritable identité. Il adoptera même comme pseudonyme littéraire le nom de Boganis (« Noisette ») que ses amis indiens lui avaient donné. Vers la fin de l’année 1874, la nouvelle de la mort prochaine de sa mère le rappelle au Danemark. L’essai qu’il consacre à son aventure américaine et surtout indienne (Souvenirs d’un voyage en Amérique) le montre violemment critique à l’égard de la politique américaine visant à détruire les peuples indiens[5].

Au manoir de Katholm, son existence se partage alors entre l’administration de ses biens, diverses activités politiques et des travaux littéraires, mais les conflits avec son père et son entourage rendent l’atmosphère pesante. Le père meurt en 1876 et dès que la succession est réglée, Dinesen entreprend un voyage en Europe. Il rejoint assez rapidement la Turquie dans l’intention de prendre part aux combats incessants qui opposent cette nation à la Russie. En fait, il ne participe pas aux hostilités mais demeure deux ans à Istanbul, et s’il connaît des aventures, celles-ci sont essentiellement féminines. En 1879, il est de retour au Danemark.

Toujours élégant, spirituel, cultivé – c’était là une marque de famille –, il est connu de toute la haute société de Copenhague où il réside, mais il fréquente aussi les cercles radicaux. Au printemps 1881, après avoir acquis le domaine de Rungstedlund, au nord de la capitale, il épouse une jeune fille très pieuse, Ingeborg Westenholz, issue de la bourgeoisie cultivée ; ayant étudié à Rome, Londres, Berlin, Lausanne, elle parlait couramment plusieurs langues. De cette union naquirent cinq enfants, trois filles et deux garçons.

La deuxième des filles, née le 17 avril 1885, est devenue mondialement célèbre sous le nom de Karen Blixen. Les liens de tendresse et de complicité qui se sont tissés entre le père et la fille ont sans nul doute contribué à forger la personnalité fascinante de l’auteur de La ferme africaine. Karen Blixen a hérité de l’esprit libre et non conformiste de son père, et le Kenya allait jouer dans son imaginaire un rôle comparable à celui du Wisconsin pour Boganis. Au cours des longues promenades le long du Sund ou dans les landes et les bois entourant Rungstedlund, l’adulte expliquait à la petite fille comment et pourquoi il fallait marcher « sans regarder ses pieds » mais les yeux grands ouverts sur le monde et les gens pour saisir ce qui se cachait derrière les apparences. Il lui contait l’Amérique et l’appel des grands espaces – mais aussi la tragique révolte des Parisiens insurgés. On en trouve l’écho dans Le festin de Babette (1958), où l’héroïne déclare :

« Oui […], j’ai été communarde ! Loués soit le Seigneur et la sainte Vierge[6], je fus une communarde ! Et ces gens dont je vous parle étaient des gens mauvais et cruels. Ils ont affamé le peuple de Paris, ils ont opprimé les pauvres et dénaturé les lois, ils ont exercé l’injustice contre ceux qui ne pouvaient se défendre. Loués soient le Seigneur et la sainte Vierge, j’étais sur les barricades. J’ai chargé les fusils pour les hommes, mes bras étaient noirs de poudre. J’ai piétiné dans le sang, mes bas en dégoulinaient. »

Sa sensibilité exacerbée, son imagination ardente et créatrice ont permis à la petite Karen d’entrevoir la vraie nature de son père. Elle a su « qu’il était sérieux d’une manière différente de celle des autres gens » mais aussi « qu’il était difficile à cerner ». De fait, l’humour, l’élégance naturelle et un idéalisme enthousiaste[7]ont masqué chez Wilhelm Dinesen une mélancolie constante qui, avec les années, l’a conduit au suicide. Politiquement engagé, mais hors des partis constitués, il est élu député en 1892 et siège au parlement danois, le Folketing, jusqu’à sa mort. Il se dresse contre le ministère Estrup, représentant de la droite la plus intransigeante, mais le parti Venstre (gauche), tout libéral et progressiste qu’il soit, ne trouve pas toujours grâce à ses yeux. Individualiste impénitent et homme de conviction, Dinesen est demeuré rebelle à tout encasernement – malgré son passé militaire ! Le 27 mars 1895, il participe aux débats parlementaires, regagne son appartement et met fin à ses jours, peut-être par crainte d’une déchéance physique qu’il pressent. Ce geste est survenu un mois avant le dixième anniversaire de Karen. L’enfant a cruellement ressenti cette perte et s’est senti abandonnée. On lui laissa longtemps ignorer que son héros s’était suicidé.

Rungsted cultive aujourd’hui le souvenir de Karen Blixen, la grande dame des lettres danoise. La propriété de Rungstedlund est devenue un musée dédié à sa gloire, et c’est bien ainsi, encore qu’on en oublierait presque que d’autres fantômes littéraires hantent les lieux. En premier lieu Johannes Ewald (1743-1781) ; sur le site de la propriété familiale des Dinesen se dressait au XVIIIe siècle une auberge, et c’est là que ce poète maudit à l’âme profondément pieuse produisit du fond de sa déchéance un des joyaux de la poésie lyrique danoise, Rungsteds lyksaligheder (Les félicités de Rungsted). Quant à Wilhelm Dinesen, il serait injuste que la renommée universelle de sa fille fasse oublier qu’il fut lui aussi une personnalité hors du commun. Écrivain non négligeable, comme en témoigne le présent livre sur la Commune ou encore ses Lettres d’un chasseur, dont la prose lyrique vivante a fait passer un frisson nouveau dans la littérature danoise, il ressemble lui-même à un héros de roman. Officier et aventurier, écrivain, politicien, mari et père de cinq enfants, Dinesen a traversé l’existence en gardant intacts sa capacité à s’enthousiasmer et à s’indigner, son potentiel d’enthousiasme et de rébellion – et, en ce sens, sa vie est peut-être sa plus belle œuvre.

[1] https://www.senscritique.com/liste/paris_la_commune_1871/298345).

[2] Dans le texte d’origine, désignant l’actuel Land du Schleswig-Holstein, parfois francisé en Sleswig-Holsace et désigné comme Sleswig-Holsteen en bas allemand et comme Slesvig-Holsten en danois.

[3] « Aveuglément » dans l’original.

[4] « Pownee » dans le texte.

[5] Nous n’avons malheureusement pas trouvé de traduction française portant ce titre (ni anglaise, ni allemande). La référence en danois semble être Boganis sidste jagtbreve 1891-1894 : Erindringer fra en rejse i Amerika 1872, Rosenkilde og Bagger 1987. Traduction du titre en français : Les dernières lettres de chasse de Boganis 1891-1894 : Souvenirs d’un voyage en Amérique 1872.

[6] Expression pour le moins insolite dans la bouche d’une Communarde… Blixen ne semblait pas disposer d’une bonne connaissance des mentalités de l’époque, pendant cet épisode historique d’affrontement violent.

[7] « Enthousiasme » dans l’original.